ポリプテルスは、太古の昔から現代まで生きてきた古代魚の仲間です。

その姿はまるで恐竜を思わせるフォルムをしており、日本では特に以前から人気のある熱帯魚です。

男性人気ばかりかと思いきや、意外と女性にも好きな人は多くいます。

現代まで生き永らえてきた魚ですので、体質はとても強健です。

強健ゆえ、アクアリウム初心者にもおすすめできる熱帯魚です。

1つ気になるポイントと言えば飼育環境ですが、水槽サイズなどについてはあとで後でお話するので、最後までご覧ください。

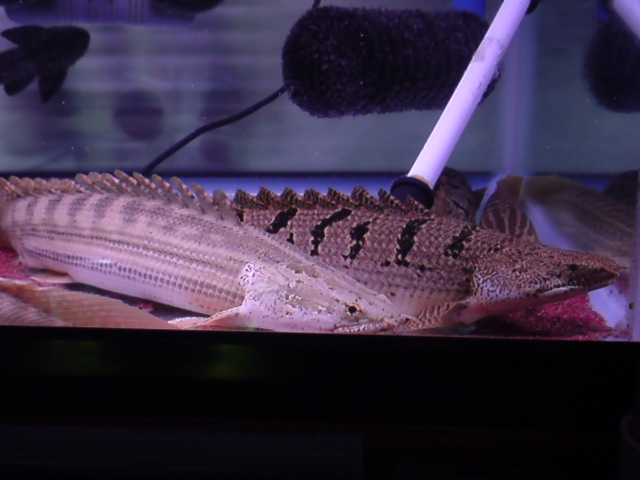

ポリプテルス・エンドリケリーとオルナティピンニス:アクアショップZERO

ポリプテルスってどんな熱帯魚?

ポリプテルス・エンドリケリーとラプラディ:アクアショップZERO

ポリプテルスは原種がアフリカに生息しています。

ブリード物(養殖物)は主に東南アジアから輸入されていますが、日本国内でのブリード物も流通しています。

ポリプテルスの大きな特徴として、肺呼吸もできたり、口先に鼻官と呼ばれるニオイを察知する器官があったり、胸ビレを手のように使って上体を起こす仕草をするなどがあります。

見た目は長い体型をしていて、小さな頃はドジョウのような見た目にも見えますが、幼魚期の特徴として外鰓と呼ばれるエラが外に出ている状態の時期があり、それはまるでウーパールーパーなどと見た目が同じエラをしています。

体表はガノイン鱗と呼ばれる硬い鱗で覆われていて、背中には小離鱗(しょうりき)と呼ばれるヒレがまるで龍のように並んでいます。

アフリカの龍と例えられることもある理由です。

上顎が突出する種類と、下顎が突出する種類、同じくらいの顎の長さの種類もいますし、その種が持つ本来の特徴と違って逆パターンの個体がいるケースもあります。

現代まで生き延びたことからも想像できるように、口に入るものは本当に何でも食べるので、餌で困ることはありません。

ポリプテルスの種類

ここからは、どのような種類がいるか見ていきましょう。

ポリプテルス・セネガルス

ポリプテルス・セネガルスの幼魚:アクアショップZERO

・学名:Polypterus senegalus senegalus

・全長:30㎝

・生息地:スーダン~セネガル

・小離鰭数:8~11本

・両顎長:上下ほぼ同じか、上顎やや突出

飼いやすさや価格的なことからも、ポリプテルスの入門種です。

アルビノ個体やショートボディ個体なども輸入され、それより機会は少ないものの原種個体や、また違った改良種なども輸入されます。

ポリプテルス・エンドリケリー・エンドリケリー

ナイジェリア産のポリプテルス・エンドリケリー:アクアショップZERO

・学名:Polypterus endlicheri endlicheri

・全長:50~70㎝

・生息地:ギニア、ナイジェリア、チャド湖

・小離鰭数:11~14本

・両顎長:下顎が突出

ザ・ポリプテルスといえるくらい1番人気のポリプテルスです。

東南アジアブリード物が買い求めやすい価格から販売されていることも理由ですが、体色の地色の違いや、体に入るバンドの個体差などコレクション性にも富んでいます。

以前は国産ブランド個体も人気でしたが、今はほぼ見られません。

ブランド物ではないにしろ、国産個体はコンスタントに流通します。

原種はナイジェリアからギニアにかけてのニジェール川に広く分布します。

P.ラプラディと分布域が重なるため、これらとの自然交雑かと推測されるラプエン個体も輸入されることもあります。

高額で流通数は少ないですが、セミショートボディやショートボディ、白変種などのブリード物もいます。

国産ブランド物が流通していた時代は、P.オルナティピンニスとの交雑種であるキングケリーも流通したことがあります。

ポリプテルス・デルヘッジ

ドリーKのポリプテルス・デルヘッジ:アクアショップZERO

・学名:Polypterus delhezi

・全長:30~40cm

・生息地:コンゴ内陸部

・小離鰭数:10~13本

・両顎長:上下ほぼ等しいか、上顎やや突出

エンドリケリーと並び、人気トップのポリプテルスです。

ブリード物はバンドレス個体が買い求めやすい価格から流通しています。

デルヘッジもバンドのバリエーションが多く、ここはエンドリケリーと共通した人気の理由です。

原種も輸入されます。

地肌の色も個体差があって、飼い込むことで緑変(緑発色)する個体もいます。

実際は大きくなりにくい種類なので、エンドリケリーだと大きいというかたには特に良いかもしれません。

ポリプテルス・ビキールビキール

国産ブリードのポリプテルス・ビキール:アクアショップZERO

・学名:Polypterus bichir bichir

・全長:80㎝

・生息地:トゥルカナ湖、オモ川

・小離鰭数:14~18本

・両顎長:下顎が突出

ポリプテルス類では最大・代表種。

最初の発見から200年もの間、姿を見ることができなかった幻のポリプテルスということもあって、ポリプテルスマニアには特別なポリプテルスです。

原種が輸入されるようになってからは、すぐに国内繁殖もされて国内ブリード物も流通するようになりました。

現在は東南アジアブリード物も流通します。

エンドりと交雑させたと思われる、ビキエンと呼ばれるものも以前は流通しましたが、現在では見ることがありません。

ポリプテルス・オルナティピンニス

|

|

・学名:Polypterus ornatipinnis

・全長:50㎝

・生息地:ザイール~タンザニア

・小離鰭数:9~11本

・両顎長:ほぼ等しいか、上顎やや突出

全身に非常に美しい模様を持つポリプテルスで、飼育者も多い人気種です。

東南アジアブリード物がコンスタントに流通します。

かつて国内マニアがエンドリケリーと交雑させて、キングケリーという名で流通したことがあります。

黄色を持った美種です。

ポリプテルス・パルマス・ポーリー

ポリプテルス・パルマス・ポーリーとエンドリケリー:アクアショップZERO

・学名:Polypterus palmas polli

・全長:30㎝

・生息地:カメルーン~ギニア

・小離鰭数:5~7本

・両顎長:ほぼ等しいか、上顎やや突出

大きくならない種に言えることですが、特にこのパルマス・ポーリーは水槽内をよく泳ぎます。

そういう意味では、ポリプテルスの中ではイメージを良い意味で裏切ってくれます。

しかもよく食べて太りやすい種でもあるので、それがよく泳ぐことと相まって、ポリプテルスの中でも可愛らしく見えます。

東南アジアブリード個体がコンスタントに流通しますが、飼い込むと緑変する個体もいるので、そういう意味でも飼い応えのあるポリプテルスです。

ポリプテルス・パルマス・ブティコフェリ

ポリプテルス・パルマス・ブティコフェリ:アクアショップZERO

・学名:Polypterus palmas buettikoferi

・全長:30~40㎝

・生息地:リベリア~カメルーン

・小離鰭数:7~10本

・両顎長:ほぼ等しいか、上顎やや突出

以前は、P.ローウェイの名前で流通していました。

この種は生息地によるものなのか、個体によって体色のバリエーションが多く、全身が綺麗な黄色になったり、緑色が強く出るタイプなどいます。

マニアのなかには、このへんの体色の違いにこだわって、探し求める人もいます。

ポリプテルス・ウィークシー

|

|

・学名:Polypterus weeksii

・全長:50㎝

・生息地:ザイール

・小離鰭数:9~11本

・両顎長:ほぼ等しいか、上顎やや突出

下顎が出ないポリプテルスとしては、かなり大型になる種類です。

個体ごとの色彩バリエーションがかなり多いポリプテルスですが、輸入される機会が少ないので、様々なタイプをコレクションするには時間がかかるかもしれません。

ポリプテルス・レトロピンニス

|

|

・学名:Polypterus retropinnis

・全長:30㎝

・生息地:ザイール

・小離鰭数:6~9本

・両顎長:ほぼ等しいか、上顎やや突出

現在は、旧モケレンベンベが、レトロピンニスです。

小型で体色が美しいことから人気種の1つではありますが、輸入される機会が少ないため、なかなかか入手しにくいのが残念なところです。

体色にはある程度のバリエーションがあるので、自分好みの美個体を探す楽しみもあります。

入手機会があったら、迷わず購入したいポリプテルスの1つですね。

ポリプテルス・モケレンベンベ

|

|

・学名:Polypterus mokelembembe

・全長:30㎝

・生息地:ザイール(コンゴ川)

・小離鰭数:6~8本

・両顎長:ほぼ等しいか、上顎やや突出

ややこしいのですが、現在は旧レトロピンニスが、モケレンベンベです。

以前は、ポリプテルス・ザイール・グリーンの名前で流通していたのが、モケレンベンベとされていたので、ややこしいですよね。

飼い込むことで美しく緑変した姿を見せてくれるはずです。

小型種なことからも、日本の飼育事情には向いている種類だと言えますね。

ポリプテルス・トゥジェルシー

|

|

・学名:Polypterus teugelsi

・全長:70㎝

・生息地:カメルーン(クロス川)

・小離鰭数:6~8本

・両顎長:上顎が突出

ポリプテルスの中では最も細長い体型をしているのが特徴です。

2004年に記載されたポリプテルスなのですが、体型の他にも顔の印象も他のポリプテルスとはだいぶ違います。

飼育は、他のポリプテルスと同様で何ら問題はありません。

ポリプテルス・ビキール・ラプラディ

ナイジェリア産のポリプテルス・ラプラディ:アクアショップZERO

・学名:Polypterus bichir lapradei

・全長:50㎝

・生息地:ナイジェリア~セネガル

・小離鰭数:13~15本

・両顎長:下顎が突出

現在では東南アジアブリード物もコンスタントに流通します。

原種は、ナイジェリアやギニアなどから輸入されてきます。

小離鰭数がP.ビキール・ビキールに次いで多いことからも、その姿が魅力的だとして人気があるポリプテルスです。

エンドリケリーとの交雑個体と思われるものは、ラプエンと呼ばれます。

飼い込むことで緑変する個体もおり、とても魅力的なポリプテルスに1つです。

ポリプテルス・エンドリケリー・コンギクス

|

|

・学名:Polypterus endlicheri congicus

・全長:70~80㎝

・生息地:ザイール~タンザニア

・小離鰭数:12~15本

・両顎長:下顎が突出

P.ビキール・ビキールに次いで大型になるポリプテルスです。

昔はポリプテルス・ビチャーの名前で販売されていました。

P.エンドリケリー・エンドリケリーと比べると、コンギクスは総じてバンドが細いのも特徴です。

成長も早い大型種なので、それなりの水槽設備が必要になります。

ポリプテルス・アンソルギー

|

|

・学名:Polypterus ansorgii

・全長:70㎝

・生息地:ギニア~ナイジェリア

・小離鰭数:12~15本

・両顎長:下顎が突出

アンソルギーも古くから知られていたものの、日本には輸入されたのは2006年。

それまでは幻のポリプテルスでした。

輸入から間もなくして国内ブリード物も流通するようになりましたが、近年は見なくなった代わりに、養殖物は東南アジアブリード物が流通するようになっています。

アンソルギーは、体側に規則的に途切れるバンドが入っている特徴がありますが、そのバンドはブロッチ模様と呼ばれています。

ポリプテルス購入時の注意点

国産のポリプテルス・ビキールとドリーKのデルヘッジ:アクアショップZERO

ポリプテルスは、太古の昔から現在に至るまで生き残ってきたことからもわかるように、とても丈夫な魚です。

入荷後すぐに購入することに、何ら心配のない魚です。

むしろ、お気に入りのポリプテルスを逃さないためにも、なるべく早く購入することはマニアなら当たり前と言えることでしょう。

唯一注意する点は、ポリプテルス特有の寄生虫である、マクロギロダクチルス・ポリプティーです。

目視できる寄生虫なので、目で見てチェックすることができます。

特にワイルド物のポリプテルスは注意が必要です。

ポリプティーの治療は、以前はトリクロルホン製剤を使用して駆虫していましたが、現在は生産されていない薬なので、現在は殺虫剤のデミリンで代用できます。

しかしこれまでは、ポリプテルスの第一人者がデミリンはポリプティーには効かないとも話しています。

デミリンが効くなら、観賞魚用として新発売されているレスバーミンも効くと思うのですが、私はまだ未確認です。

治療については次でお話します。

ポリプテルスの病気と治療

それでは、ポリプテルスで注意する病気や、その治療について見ていきましょう。

マクロギロダクチルス・ポリプティー

ポリプテルスに寄生する、ポリプテルス特有の寄生虫です。

治療にはトリクロルホン製剤(現在は製造されていない)が使われていましたが、現在は製造されていないので、かわりに殺虫剤のデミリンが効くことは当店の御客様が確認しています。

しかし先ほども話したように、デミリンは効かないと言われている話もありました。

このことから、もしかすると当店の御客様がポリプティーだと思った寄生虫が、イカリムシなど他の寄生虫であった可能性もあります。

デミリンが効くなら、もしかすればレスバーミンも効くかもしれません。

トリクロルホン製剤を使う場合は水温を27℃以下にして、薬量も規定量の3分の1で薬浴してください。

または、規定量での24時間浴のあと全換水する方法もありますが、薬浴開始から18時間位のところで(もちろんそれ以前の時間でも)ポリプテルスに異変が見られた場合は、即中止して全換水してください。

全換水する場合は安全な水換えをするために、前日から汲み置いた水(溜め水)を使ってください。

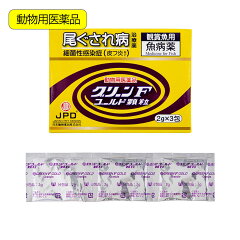

他に魚病薬では、グリーンFゴールド顆粒を使う方法もあります。

殺虫剤であるデミリンは、水量約60ℓの対してデミリン発砲錠を約4分の1使用すれば、1週間程度で駆虫できます。

粉末デミリンの場合は、水1トン(1000ℓ)に対して粉末デミリン1gの割合です。

魚病薬:トリクロルホン製剤(マゾテン・リフィッシュ・トロピカルN・トロピカルゴールド)、グリーンFゴールド顆粒

※私は未確認ですが、レスバーミンも効果があるかもしれない。おそらく効果があると思う。

殺虫剤:デミリン(粉末と発泡錠あり)

|

|

条虫症

サナダムシと同じ仲間の寄生虫で、魚の体内に寄生しています。

腸管など腹部に寄生していますが、ポリプテルスでも確認されます。

もちろん、体内にいる時点では確認することができませんが、魚を飼育していると肛門から条虫が出てきているところを見つけたり、排出された条虫が水底に転がっていることで気がついたりします。

体外に排出された条虫は死にます。

条虫を見たことがないかたや、底砂がある環境では条虫に気がつきにくいので、見たことが無いから大丈夫だと安心しないでください。

魚の体内には、多かれ少なかれ必ずいるものいだと認識した方がいいです。

通常は寄生バランスがとれているものですが、そのバランスが崩れるとポリプテルスが瘦せ細って、長期にわたると死んでしまうことにもなるので、食欲がある日頃から駆虫用のディスカスハンバーグを定期的に与えるのが良いです。

薬として、人間用でも犬猫用でもプラジカンテルが入手できるようであれば、その使用も特に有効です。

アクアリウム用のプラジカンテルは海外にありましたが、現在もあるかは把握していません。

人間用にしろ、個人輸入での入手になります。

他では、プラジカンテルが含まれたハダクリーン(又は水産用プラジカンテル)という餌が鯉用であるのですが、それを食べるならそれで良いですし、食べない場合は溶かして水槽に投薬する形で使用します。

薬:プラジカンテル

経口薬:ハダクリーン(水産用プラジカンテル)

イカリムシ、ウオジラミ(チョウ)

イカリムシやウオジラミは、それほどお目にかかる機会は無い寄生虫です。

目視はできます。

ポリプテルスに小赤(金魚)などの生き餌を与えていると、目にする機会が出てくるものです。

ちなみに、体表やヒレ、エラなどに寄生する虫がいると、魚は痒がって体を擦る行動を見せたりもします。

治療はマクロギロダクチルス・ポリプティーとほぼ同じで構いません。

目に見えるイカリムシなどはピンセットで取って、傷口からの二次感染防止で細菌性の魚病薬を規定量の3分の1投薬するのも良いです。

この場合、駆虫と同時になるので、例えばトリクロルホン製剤とエルバージュやグリーンFゴールドとの混合薬浴をしたりします。

デミリンに関しては確認していないので、混合薬浴はやめておいた方がいいです。

混合薬浴が不安な場合は、とりあえず駆虫を先にして、まだイカリムシが魚体に刺さっている場合はピンセットを使って取って、そのあと細菌性の魚病薬での薬浴をすればいいです。

魚病薬:レスバーミン、トリクロルホン製剤(マゾテン、リフィッシュ、トロピカルN、トロピカルゴールド)

殺虫剤:デミリン(粉末と発泡錠あり)

細菌性の病気・エロモナス症、カラムナリス症

エロモナス症では血がにじんだり、鱗が逆立ったり、目が突出したりするのが代表的な症状です。

カラムナリス症では口やヒレが溶けてきたり、部分的に体表が白くなってきて、これが筋肉組織まで壊死してくると早くに死んでしまいます。

どちらも細菌性の病気なので、治療には細菌性の魚病薬を使います。

基本的には、エロモナス症にはエルバージュ、カラムナリス症にはグリーンFゴールドを使いますが、効きが悪いと感じた場合は逆を試してみたり、他の細菌性魚病薬を試してみましょう。

もちろん、薬の濃度は規定量の3分の1が安全です。

魚病薬:エルバージュ、グリーンFゴールド、ハイートロピカルなど

|

|

|

|

白点病、水カビ病

水カビ病は、傷口への二次感染で発症するケースが多いです。

水カビが取れる場合はピンセットで取り除いて、直接薬を傷に塗る方法も良いです。

白点病は、白点虫の寄生による病気です。

水温を28~32℃くらいに設定して、0.5%塩水浴なり、メチレンブルーやアグテン(マラカイトグリーン製剤)など、それら原料を含む魚病薬で薬浴、または塩水浴との併用をします。

白点病は、白点が目視できなくなってから、もう2回は薬浴を続けてください。

魚病薬:アグテン(マラカイトグリーン製剤)、メチレンブルー水溶液など

|

|

|

|

エピスティリス症

ツリガネムシ症とも言われる病気で、白く小さな粘質塊状物が魚体やヒレについているのが目視できます。

エピスティリスは魚体からは栄養吸収しておらず、水中から栄養吸収しているため、魚体は単にエピスティリスの着生の場になっているだけなのですが、着生の際に強固に魚体に食い込んでいるため、鱗が剥がれてきたり筋肉が露出してきたりします。

そうなってくると、傷口から二次的に他の病気にもなるので注意が必要です。

治療には0.5%塩水浴や、トリクロルホン製剤、メチレンブルーなどが原料に入っている魚病薬で薬浴します。

魚病薬:トリクロルホン製剤、メチレンブルー水溶液など、

病気や治療についていかがでしたでしょうか?

魚病薬と0.5%塩水浴の併用も効果的です。

単に補助的なものであれば、塩水濃度は0.1%からでも構いません。

0.5%濃度が不安な場合は、0.3%濃度で行いましょう。

魚病薬や病気治療については下記の関連記事をご覧ください。

ポリプテルス飼育の注意点

ここでは、ポリプテルス特有の飼育上の注意点をお話します。

飛び出しに気をつける

ニョロニョロ系の魚は、とても水槽から飛び出しやすいのですが、ポリプテルスも飛び出しやすい魚です。

特に満水状態で飼育するスタイルのかたは、フタの切れ込みの隙間など、あらゆる隙間をスポンジやホワイトマットなどを利用して塞ぐようにしてください。

満水状態の飼育じゃなくても、念のため隙間は塞ぎましょう。

共食いに気をつける

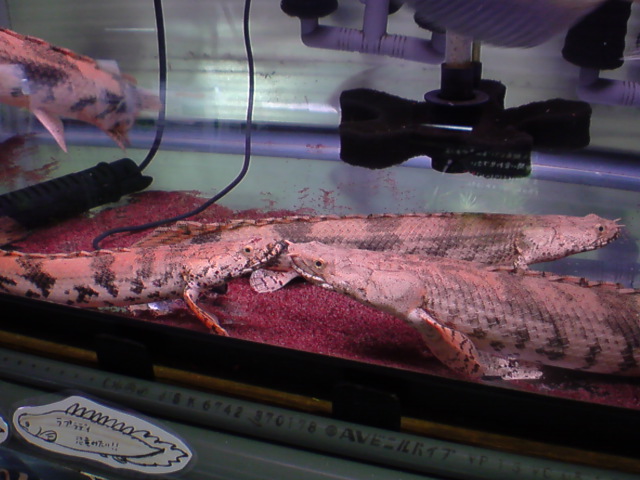

共食いをしたエンドリケリー・アクアショップZERO

ポリプテルスは貪欲で何でも食べるため、共食いをするかもしれないことも意識して混泳させる必要があります。

特に大型種の幼魚、エンドリケリーなどの幼魚は同サイズの幼魚を共食いすることがあります。

共食いをしたエンドリケリー・アクアショップZERO

当店でも、バケツで水合わせしている最中ですら共食いしようとして、相手の頭を咥えているところを引き離したこともあります。

またある日は、水槽を見ると2匹いたはずのエンドリケリー幼魚が1匹しかおらず、その1匹のお腹が異様なまでに膨れあがっていたこともあります。

共食いをしたエンドリケリー・アクアショップZERO

またある日は、アルビノセネガルスのショートボディの頭をエンドリケリーの幼魚が咥えていて、飲み込めるサイズ関係ではなかったのですが、咥えることはできるサイズ関係だったので、それで私が気づいて引き離すまで頭を咥えられて思うように呼吸ができなかったセネガルスが死んでしまったこともあります。

幼魚の場合は、なるべく同サイズで飼育し、なるべく空腹になせないよう飼育することがポイントです。

ポリプテルスの飼育環境

ここではポリプテルス飼育に必要な環境について見ていきましょう。

ポリプテルスの飼育水槽

ポリプテルスは90㎝規格水槽(90×45×45)でも飼育可能ですが、なるべくなら横幅120㎝×奥行60㎝以上はある水槽が望ましいです。

120×60×45でも構いませんし、120×60×60ならより良いですし、横幅が150㎝180㎝ともっと大きくなれば尚更良いことです。

ポリプテルスを多数、又はポリプテルス以外の魚も混泳させることを考えるなら、水槽はなるべく大きい方が良いです。

ポリプテルス飼育のフィルター

フィルターは、上部式フィルターや外部式フィルターが使用されることが多いと思います。

ただし、特に外部式フィルターの場合は、酸素不足にならないようエアレーションを十分するよう注意しましょう。

豊富なエアレーションは濾過バクテリアのためにもなるので、水質悪化を防ぐ意味でも良いことです。

大型水槽ともなれば、オーバーフロー式の設備も使用されます。

オーバーフロー式となれば、水量や濾過槽の容量も稼ぐことができるので、なおさら良いですよ。

ちなみに、ポリプテルスのフンは軟らかいぶん、粉々になって水を濁らせやすいので、大型魚飼育の定番であるフィッシュレットの使用がおすすめです。

|

|

最適な水質を作るために、各カルキ抜きや毒物除去剤から、目的に合ったものを選びましょう。

最強濾過バクテリアや、最強PSBなども以下のリンクから関連記事をご覧ください。

ポリプテルスの混泳

グリーンアロワナやフロリダスポッテッドガーなどとポリプテルスの混泳の様子:アクアショップZERO

ポリプテルスは口に入るものは何でも食べてしまいやすいですが、ポリプテルス自身は基本的に気が荒いというようなことはありません。

そのようなことからポリプテルスの混泳は、口に入らないサイズ関係の相手と、ポリプテルスがやられない相手を選ぶといいです。

当店ではポリプテルスと、コケ取り用のセルフィンプレコを必ず混泳させていますが、本当であればこれはリスクのある混泳なので、それを踏まえたうえで混泳を考えてください。

セルフィンプレコがポリプテルスを舐め殺してしまう事故があるので、本来であればおすすめできない混泳です。

そして、魚の混泳に絶対は無いので、やってみて試すしかありません。

大雑把に言えば、混泳の可不可は個体と環境によって違ってくるので、試してみるしかないのです。

アミアカルバやロイヤルナイフ、エンゼルフィッシュやセルフィンプレコとポリプテルスの混泳の様子:アクアショップZERO

このサイト的に言えば、ディスカスとの混泳も可能です。

ただし、大きなポリプテルスは、ディスカスのヒレを齧ることがあるので気をつけてください。

ポリプテルスは主に水底にいるぶん、相手が大きめな魚なら色々な魚と混泳が可能です。

現在では情報が沢山あるので、色々な方々の飼育環境や混泳魚を参考にすれ良いですね。

ポリプテルスの繁殖

向かって左がドリーKのポリプテルス・デルヘッジ、右がWILDのポリプテルス・デルヘッジ:アクアショップZERO

ポリプテルスも繁殖できます。どのような感じか見ていきましょう。

ポリプテルスの繁殖難易度

ポリプテルスの繁殖は、それほど難しいものではありません。

ただ、難しいというか気をつけなければならないポイントはあります。

そのポイントを見ていきましょう。

採卵に気をつける

ポリプテルスの雄が雌を追尾する行動が見られるようになると産卵は近いです。

産卵行動が始まりそうになったら、餌は与えないようにします。

24時間くらいかけて産卵することも多いですが、いったん産卵が始まると2~3日間隔でダラダラ産卵します。

産卵をすると、食卵をしてしまいます。

そのため、食卵されないようにすることが必要になります。

大型種でもサイズが小さめな個体や、小型種ほど食卵しやすいです。

採卵が、産卵から24時間以上経過して遅れると、卵は簡単に壊れやすくなるので難しくなります。

そのため、産卵開始確認から24時間後には採卵するようにします。

採卵する環境はどうすればいいか

食卵されない環境にする方法としては、以下のような方法があります。

・底砂を敷いた環境で産卵させる

・猫除けマットや人工芝のようなマットを敷いて産卵させる

・キンランのような産卵床を大量に水槽に入れる

などですが、他にも良い方法があるかもしれません。

小型種だと底砂を敷いただけでは不安なので、ベアタンク環境にマット状の物やキンランのような産卵床の使用、又は底砂との併用が必要になったりします。

繁殖可能年齢と雌雄判別

ポリプテルスの繁殖可能年齢は、おおむね生後2~4年です。

雌雄判別は簡単で、成長してくれば尻ビレの大きさで判別できます。

例えれば、雄の尻ビレは私たち人間の親指のようなサイズで、メスの尻ビレは小指のサイズ、それくらい雌雄の尻ビレには違いがあります。

繁殖水槽のサイズ

デルヘッジのような小型・中型種で、90規格水槽から繁殖可能です。

エンドリケリーのような大型種で、120規格水槽から可能です。

大き目な水槽の方が、ポリプテルスが泳ぎ回ることによる場が荒らされにくく、食卵されにくく、採卵もしやすくなります。

稚魚育成時の共食い

卵は27~28℃で、2~3日で孵化します。

孵化から4日前後でヨークサック(栄養袋)が吸収され、今度は餌が必要になってくるので、それに合わせて生きたブラインシュリンプの幼生を孵化させておきましょう。

これが遅れたり、餌の量が足りないと、稚魚同士で外鰓(がいさい)やヒレを齧って食べるようになります。

成長して個体サイズが大きくなってくると、仲間同士を丸呑みする共食いも発生するようになります。

共食いは特に大型種で起こりやすく、問屋さんから入荷するサイズで、しかも同サイズ同士でも丸呑みすることがあるくらいです。

成長に伴い、生きたブラインシュリンプに他の餌も混ぜるように割合を変えていきます。

冷凍赤虫やディスカスハンバーグ、ドライフードなどの人工飼料を食べるようになれば、成長スピードも目に見えて違ってきます。

稚魚・幼魚の育成

稚魚・幼魚の水槽はベアタンク管理にしましょう。

フィルターはスポンジフィルターとし、このへんは魚の繁殖に共通した管理方法です。

稚魚期は、水換えの際は溜め水の使用が良いです。

水換えの際の新水を水槽に入れる時も、なるべくゆっくり入れる方が安全で、これが溜め水ではない場合はなおさら慎重に注ぐことをおすすめします。

新水注入時にドバドバ乱暴に注いでしまうと、稚魚の体内にガスが発生したりして転覆病になってしまうことがあるためです。

5~6cm位にもなれば、流通する最低サイズくらいだといえるので、とりあえずは安心していいでしょう。

初心者から飼いやすいのがポリプテルス

ポリプテルス・エンドリケリーとグリーンアロワナなどとの混泳水槽の様子:アクアショップZERO

ポリプテルスは丈夫なため初心者から飼いやすく、意外と女性にも人気がある魚です。

女性に爬虫類が好きなかたが多いのも関係しているのかもしれませんね。

意外と愛らしい顔をしていて、胸鰭を手のようにして上体を起こすなど、普通の魚とはちょっと違った魅力のあるポリプテルス飼育を楽しんでみてください。

コメント